スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

2008年08月27日

山とひだびと・飛騨センター特別展

現在、飛騨・世界生活文化センターのミュージアムひだで、飛騨山岳会創立100周年記念特別展が開かれています。

9月15日までの開催です。

飛騨山岳会は日本山岳会の次に歴史が古く、設立は1908年(明治41年)でした。設立趣意には登山の普及と文芸、学術、教育、宗教に貢献するとあり、単なる登山家の集まりではなかったようです。

展示にもそうした考えが活かされ、かつて山を生活の糧にしていた飛騨人の暮らしや歴史も見ることができます。その点でも飛騨山岳会は、日本各地の山岳会とは一味違う特異な存在と言えるのかもしれません。

もちろん飛騨山岳会設立にまつわることや、その後の歩みも知ることができます。

会場の撮影は禁止されているので、ブログで紹介できるのは告知チラシと入口で渡される飛騨センターの機関誌「ひだの散歩道」くらいなのが残念です。興味のある方は会場へどうぞ。

今回の「ひだの散歩道」には、特集だけでなくその他の記事も山に関することで埋められています。個人的にも興味深い記事があり、企画展との連動でさらにおもしろく読むことができました。

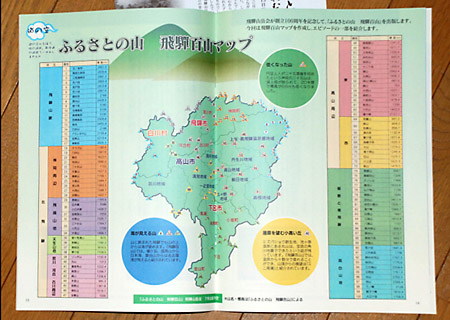

なかには飛騨山岳会が選定した「ふるさとの山 飛騨百山」マップがあり、7月にはその本が出版されたはずなのですが、わたしはまだ見ていません。ぜひ手に入れたいと思っています。

9月15日までの開催です。

飛騨山岳会は日本山岳会の次に歴史が古く、設立は1908年(明治41年)でした。設立趣意には登山の普及と文芸、学術、教育、宗教に貢献するとあり、単なる登山家の集まりではなかったようです。

展示にもそうした考えが活かされ、かつて山を生活の糧にしていた飛騨人の暮らしや歴史も見ることができます。その点でも飛騨山岳会は、日本各地の山岳会とは一味違う特異な存在と言えるのかもしれません。

もちろん飛騨山岳会設立にまつわることや、その後の歩みも知ることができます。

会場の撮影は禁止されているので、ブログで紹介できるのは告知チラシと入口で渡される飛騨センターの機関誌「ひだの散歩道」くらいなのが残念です。興味のある方は会場へどうぞ。

今回の「ひだの散歩道」には、特集だけでなくその他の記事も山に関することで埋められています。個人的にも興味深い記事があり、企画展との連動でさらにおもしろく読むことができました。

なかには飛騨山岳会が選定した「ふるさとの山 飛騨百山」マップがあり、7月にはその本が出版されたはずなのですが、わたしはまだ見ていません。ぜひ手に入れたいと思っています。

2008年08月21日

登山遭難の本

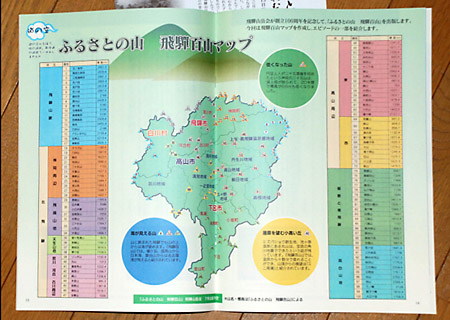

ここ何日か、暇を見つけて読んでいた本がこの2冊。楽しいはずの登山ツアーを企画するものにとって、あまり強調するのはどうかという思いもあるにはありましたが、やはりご紹介しなくてはと考えました。

どちらもテーマは遭難です。

わたしも含めて登山愛好者は避けて通りたいテーマです。特に初心者やこれから登山を始めたいと思っている方にとって、本屋の書棚に並んでいても手に取るのは気が向かないことでしょう。・・・正直、わたしもツアーを企画する立場でなければ読もうと思わなかったかもしれません。

しかし滑落や道迷いなどの遭難は確実に増えており、「山の遭難・生きた還った」(永田秀樹編・東京新聞出版局)によると2003年の遭難発生件数は1358件、遭難者1666名、死者・行方不明者230名以上と言います。1日に約4件の遭難が日本のどこかの山で発生していることになります。

5年後の今もこの数は増加しており、2007年の遭難件数は1417件、遭難者数1853名、死者・行方不明者は278名です。(警察庁「山岳遭難の概要」)

前述の「山の遭難・生きた還った」は、遭難のさまざまな事例の中から危機的状況から帰還することができたものを取り上げ、いかにして乗りきることができたかを検証しています。

事例の中には軽いハイキング程度となるはずだったものが、道を誤りさらに地図を持っていなかったために12日間も山中をさまよう羽目になった、登山愛好者の誰にでも起きそうなものもあります。

ある程度の経験を積んだ人にとっても、本書の「セルフレスキュー」という提案は参考になるでしょう。

これを読んだら登山が恐くなると言うことはなく、登山への強い気持ち(心構え)が生まれてくると感じました。

もう一冊は、気象を原因とする遭難を取り上げた「ドキュメント気象遭難」(羽根田治著・山と渓谷社)。先日起きた白馬岳大雪渓の崩壊事故のように、気象による自然現象が時に重大な遭難事故を発生させます。年末に起きた槍平小屋での雪崩事故も記憶に新しいところです。また山では雷が発生しやすく、雨を避けたつもりの林の中で落雷に遭うこともあります。

こうした気象遭難を避けるには、気象予報を役立てることが重要ですが、判断を誤ることもあり事故が耐えません。本書は綿密な取材等により、迫真のドキュメントで構成されています。

行動のどの時点で決断をするべきだったか、もしその立場になった時の参考になるでしょう。

これらは登山初心者はもとより、十分な経験者にも読んでおいてほしいと思いました。もちろん登山ツアーの企画にも多いに役立てたいと考えています。

2008年08月06日

岩崎元郎さんの本

久しぶりに登山本の紹介です。著者の岩崎元郎(いわさき もとお)さんは、NHKで放送された「中高年のための登山学」(1995年放送)で講師を務め、その後も続編などが放送されたことにより登山愛好家の間では良く知られた方です。

本のタイトルは「登山不適格者」(NHK出版)。なかなか刺激的なタイトルです。

しかし内容は現代の登山愛好家のバイブルとも言えるもので、安全に楽しく登山を行うために必要不可欠なことを教えてくれます。中高年層の登山がブームになった時代に、急激に増えた中高年の遭難事故。ご自身がそのブームを担ったこともあり、放送後にこうした現状を憂えて書かれたのでしょう。

わたしは高山市図書館で借り、先日の八ヶ岳へも持参し、山小屋での時間潰しに利用しました。偶然、同じ日に岩崎さんが八ヶ岳に来ておられたそうで、山小屋で同宿した人が一緒に写真を撮らせてもらったと言っていました。飛騨山岳会の招きで、高山でも講演をされています。

おととしに再編集し加筆した「間違いだらけの山登り」(PHP研究所)も出版されています。こちらは高山市内の書店で手に入ります。

本のタイトルは「登山不適格者」(NHK出版)。なかなか刺激的なタイトルです。

しかし内容は現代の登山愛好家のバイブルとも言えるもので、安全に楽しく登山を行うために必要不可欠なことを教えてくれます。中高年層の登山がブームになった時代に、急激に増えた中高年の遭難事故。ご自身がそのブームを担ったこともあり、放送後にこうした現状を憂えて書かれたのでしょう。

わたしは高山市図書館で借り、先日の八ヶ岳へも持参し、山小屋での時間潰しに利用しました。偶然、同じ日に岩崎さんが八ヶ岳に来ておられたそうで、山小屋で同宿した人が一緒に写真を撮らせてもらったと言っていました。飛騨山岳会の招きで、高山でも講演をされています。

おととしに再編集し加筆した「間違いだらけの山登り」(PHP研究所)も出版されています。こちらは高山市内の書店で手に入ります。

2008年07月17日

登山の参考書

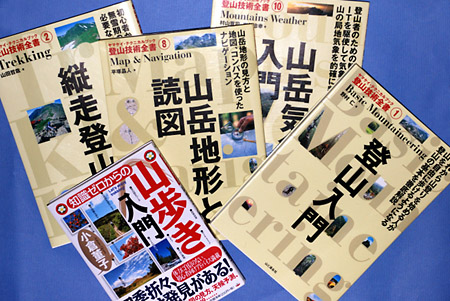

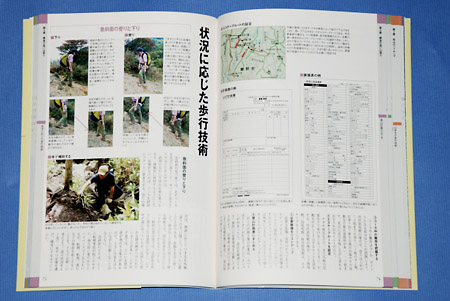

登山を本気で始めてから読み始めた登山の技術書です。

地方に住んでいると、限られたものしか手に入らないのは書籍も一緒です。インターネットで調べる手もありますが、中身までは開いてみないと分りませんし。これらなら地方の本屋でも手に入ります。

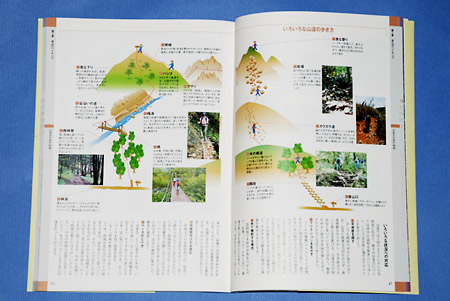

まず同じデザインの4冊の技術書は「山と渓谷社」が出しているもの。図解や写真が多く、分かりやすい解説がありがたいです。

もちろん読むだけではだめで、実際に山に出かけてなるほどと納得します。

一冊だけ違うのは、中高年向けに書かれた登山入門書。むろん若い人が読んでも構いませんが。

登山を始めるにあたって、とりあえず知っておくと良いことが網羅されています。こちらはイラストで解説しているのが親しみやすい入門書です。

知らないより知っている方が良いことが登山にはたくさんあります。山を始められたばかりの方や始めたいと思っている方はぜひ読んでみてください。

2008年07月16日

安心・安全に登山を楽しみましょう

「初心者も安心」。これは高山グリーンツアーの登山ツアー・キャッチフレーズのひとつです。

そう謳うには、いくつかの理由があります。

●初心者向けのコースを選んでいること

●ベテランで信頼できる山岳ガイドが引率すること

●無理のない余裕ある時間設定をしていること

などが挙げられます。

その上で、登山ツアーを企画し実施する側にとって心配は消えません。登山は自然に近づく行為であり、気候や身体の好不調に大きく左右されるからです。これは長く登山をされている方にも同様だと言えます。

したがって、安全に登山をするためには、不安材料を減らしていくことが大切になります。

まず、ブログで以前にも書いたことがありますが、登山装備をしっかり準備することが必要です。

高山グリーンツアーのホームページには、お申し込みいただいた方にお送りする資料のひとつ「登山を安全に行うための心得」のPDF書類をご用意。どなたでもダウンロードできますので、登山を始めようと思われている方はぜひご覧ください。

ご高齢の方や健康に不安を持つ方もいらっしゃるでしょう。そんな方には、登山をご自身の健康を確認する機会にしていただくようお願いします。楽しく登山をするために、健康診断をお受けになったり、体調を整えるトレーニングをしていただくとうれしいのです。

内閣府の平成18年度の世論調査で、登山者の年齢別人口と割合が示されました。それによると20代の登山人口が中高年にくらべ圧倒的に多かった30年前から1/8に減少。10年前にブームが起こり20代も含め中高年の登山人口がいったん増加しましたが、現在は減少の一途です。

ところが2006年に、60代だけが増加しているのです。これは団塊の世代が定年を迎える時期になり、自身の趣味のため登山を選んでいることが理由の一つと推定されます。

今後、60代を中心に登山者が増えていくと、遭難者の数や割合もさらに高齢者が占めていく恐れがあります。

特に男性は、働いていた時と気力も体力も変わらないと考え、無理な登山を行う危険性があります。またある女性グループがおしゃべりに夢中になり道に迷って遭難した例がありました。

そんなことがないように安全な登山をお楽しみいただくためにも、わたしはガイドツアーを体験していただきたいと考えています。

観光旅行では許されることも登山ではご本人だけでなく、回りの登山者も危険にさらすことになります。ぜひご理解いただき、当ツアーにご参加くださいますようお願いいたします。

梅雨明けがいつになるか分らないのですが、ツアー当日は良い環境になると信じています。

標高3000mの剣ケ峰が待っていますよ!

そう謳うには、いくつかの理由があります。

●初心者向けのコースを選んでいること

●ベテランで信頼できる山岳ガイドが引率すること

●無理のない余裕ある時間設定をしていること

などが挙げられます。

その上で、登山ツアーを企画し実施する側にとって心配は消えません。登山は自然に近づく行為であり、気候や身体の好不調に大きく左右されるからです。これは長く登山をされている方にも同様だと言えます。

したがって、安全に登山をするためには、不安材料を減らしていくことが大切になります。

まず、ブログで以前にも書いたことがありますが、登山装備をしっかり準備することが必要です。

高山グリーンツアーのホームページには、お申し込みいただいた方にお送りする資料のひとつ「登山を安全に行うための心得」のPDF書類をご用意。どなたでもダウンロードできますので、登山を始めようと思われている方はぜひご覧ください。

ご高齢の方や健康に不安を持つ方もいらっしゃるでしょう。そんな方には、登山をご自身の健康を確認する機会にしていただくようお願いします。楽しく登山をするために、健康診断をお受けになったり、体調を整えるトレーニングをしていただくとうれしいのです。

内閣府の平成18年度の世論調査で、登山者の年齢別人口と割合が示されました。それによると20代の登山人口が中高年にくらべ圧倒的に多かった30年前から1/8に減少。10年前にブームが起こり20代も含め中高年の登山人口がいったん増加しましたが、現在は減少の一途です。

ところが2006年に、60代だけが増加しているのです。これは団塊の世代が定年を迎える時期になり、自身の趣味のため登山を選んでいることが理由の一つと推定されます。

今後、60代を中心に登山者が増えていくと、遭難者の数や割合もさらに高齢者が占めていく恐れがあります。

特に男性は、働いていた時と気力も体力も変わらないと考え、無理な登山を行う危険性があります。またある女性グループがおしゃべりに夢中になり道に迷って遭難した例がありました。

そんなことがないように安全な登山をお楽しみいただくためにも、わたしはガイドツアーを体験していただきたいと考えています。

観光旅行では許されることも登山ではご本人だけでなく、回りの登山者も危険にさらすことになります。ぜひご理解いただき、当ツアーにご参加くださいますようお願いいたします。

梅雨明けがいつになるか分らないのですが、ツアー当日は良い環境になると信じています。

標高3000mの剣ケ峰が待っていますよ!

2008年07月12日

乗鞍岳を高山から見る

乗鞍岳の番外編です。高山市街からの乗鞍展望。

実は乗鞍岳に近くなるほど、その全貌を見ることは難しくなります。

かつて鮎崎(あいざき)城と呼ばれた北山公園からの展望です。現在は墓地になっている奥に、この展望のポイントがあります。晴れた日の夕方、夕陽に照らされた乗鞍が本当に美しいのです。

こちらはわたしの母校、中山中学のグラウンドから見える乗鞍岳。

しかし在学中に見た記憶があまりありません(苦笑)。

他にも赤保木町にある風土記の丘など、すばらしい展望ポイントが旧(合併前の)高山市内にはたくさんあります。・・・ひそかな自慢のひとつですね。

実は乗鞍岳に近くなるほど、その全貌を見ることは難しくなります。

かつて鮎崎(あいざき)城と呼ばれた北山公園からの展望です。現在は墓地になっている奥に、この展望のポイントがあります。晴れた日の夕方、夕陽に照らされた乗鞍が本当に美しいのです。

こちらはわたしの母校、中山中学のグラウンドから見える乗鞍岳。

しかし在学中に見た記憶があまりありません(苦笑)。

他にも赤保木町にある風土記の丘など、すばらしい展望ポイントが旧(合併前の)高山市内にはたくさんあります。・・・ひそかな自慢のひとつですね。

2008年07月11日

乗鞍を知る.3

畳平のお花畑に高山植物が咲く頃です。

8月になっても雪渓が残っていることがあり、バスに乗り一気にやってきたここが標高2680mの地だと分ります。7月下旬に咲いている高山植物をいくつかご紹介しましょう。

お花畑一面に咲いているのがハクサンイチゲ(キンポウゲ科)。群生している様子は圧巻ですが、ちょっと有り難みがないような気もします(笑)。

小さな花を咲かせるミネズオウ(ツツジ科)。目を近づけてみると可憐で美しいことが分ります。隣に咲くのはコイワカガミです。

まだ蕾なのが残念ですが、アオノツガザクラ(ツツジ科)です。1センチほどの提灯みたいな花が咲きます。右下に一個だけ咲いていますね。

なかなか見られない珍しい高山植物クロユリ(ユリ科)がここには咲いています。

お花畑の中には澄んだ雪解け水が流れる小川があります。

お花畑の中にかけられた木道を歩き花を観賞しますが、多くが小さな群落を作っているので見つけるのに苦労しないでしょう。他にもミヤマキンバイなどが咲いています。

8月に入ると、ほとんどの高山植物は花期を終了してしまいます。これからが見ごろです。興味のある方はぜひお出かけください。

2008年07月10日

乗鞍を知る.2

乗鞍についてのお勉強。ツアー参加の方に配る資料のためにやっています。

どうぞお付き合いください。

●乗鞍スカイライン

乗鞍岳が現在の山容になってから約9000年、有史時代になってからようやく狩猟や信仰の対象として人とのかかわり合いを持つのみでした。

1941年(昭和16年)に当時の陸軍航空本部がエンジンの実験施設を建設するため、岐阜県の施工で畳平までの道路建設を開始しました。

戦争が終わると実験施設は無用となり、昭和24年から濃飛乗合自動車がバスの運行を開始。さらに2車線に拡幅され、昭和48年に有料道路乗鞍スカイラインとしてマイカー乗り入れが可能になりました。

そして道路建設費が償却される30年目を迎えるのを機に、平成15年からマイカーの排気ガスや利用者による環境破壊行為を防ぐとしてマイカーの乗り入れ規制を開始しました。

マイカー規制後の乗鞍スカイライン利用者は減少していますが、おかげで山岳地としての魅力は増しています。マイカー規制緩和の声もあるようですが正しい方法ではないでしょう。乗鞍岳が持つ魅力をアピールすることが大切なのではと思います。

写真は「心のふるさと 飛騨路の旅」(株式会社ナカザワ発行)に掲載の一枚を転載させていただきました。まだマイカー規制が行われる前の様子(発行年不明)です。

見たところ畳平の駐車場は満車ですね。時期は7月上旬でしょうか。お花畑の奥、不動岳(右端に雲に隠れて見えない)の下にまだ大きな雪渓が残っています。そして一番奥に見えるとがった峰が剣ケ峰です。

どうぞお付き合いください。

●乗鞍スカイライン

乗鞍岳が現在の山容になってから約9000年、有史時代になってからようやく狩猟や信仰の対象として人とのかかわり合いを持つのみでした。

1941年(昭和16年)に当時の陸軍航空本部がエンジンの実験施設を建設するため、岐阜県の施工で畳平までの道路建設を開始しました。

戦争が終わると実験施設は無用となり、昭和24年から濃飛乗合自動車がバスの運行を開始。さらに2車線に拡幅され、昭和48年に有料道路乗鞍スカイラインとしてマイカー乗り入れが可能になりました。

そして道路建設費が償却される30年目を迎えるのを機に、平成15年からマイカーの排気ガスや利用者による環境破壊行為を防ぐとしてマイカーの乗り入れ規制を開始しました。

マイカー規制後の乗鞍スカイライン利用者は減少していますが、おかげで山岳地としての魅力は増しています。マイカー規制緩和の声もあるようですが正しい方法ではないでしょう。乗鞍岳が持つ魅力をアピールすることが大切なのではと思います。

写真は「心のふるさと 飛騨路の旅」(株式会社ナカザワ発行)に掲載の一枚を転載させていただきました。まだマイカー規制が行われる前の様子(発行年不明)です。

見たところ畳平の駐車場は満車ですね。時期は7月上旬でしょうか。お花畑の奥、不動岳(右端に雲に隠れて見えない)の下にまだ大きな雪渓が残っています。そして一番奥に見えるとがった峰が剣ケ峰です。

2008年07月09日

乗鞍岳を知る.1

先日終了したツアーにつづき、7月22日には「乗鞍岳・剣ケ峰」に登るツアーが控えています。平日開催ですが夏休み時期に入ったばかりでもあることから、ここにきて予約が増えています。

乗鞍スカイラインで畳平まで行かれたことはあっても、その時は登山をするまでには至らなかった方も多いはず。剣ケ峰に登ることに憧れつつ、登山という行動に躊躇されていた方もいるのかもしれません。

これから何回かに分けて、乗鞍岳について語っていきたいと思います。わたしが集めてきた参考資料を引っかき回しながらの行為になりますので、迷文になること必至です。どうかその時はご容赦ください。

まずは乗鞍岳の成り立ちから。

●乗鞍岳は中部山岳国立公園の最南端

中部山岳国立公園は、北は新潟・長野・富山の県境にある白馬連山、そして富山にある剱・立山連峰からそれぞれ南へと連なり、最南端の乗鞍連峰へと至る山岳地帯を言います。そのあいだには槍ケ岳や穂高連峰、笠ケ岳などを擁し、一般の名称は「北アルプス」、あるいは通称「飛騨山脈」と呼ばれています。

●乗鞍岳は複合火山

128万年前に最初の噴火があり、86万年前、32万年前、12万年前、10万年前、4万年前、2万年前と火山活動があったとされ、最後の噴火で現在の山容となったのは約9000年前のことでした。こうして幾度もの噴火活動により、いくつもの峰が形成され、ひとつの大きな連峰を作っています。このように複数の火山でできていることから、乗鞍岳は複合火山であると言われています。

乗鞍の山上湖でかつての噴火口だったと言われているのは「権現池」と「亀ヶ池」です。亀ヶ池の方はまわりの岩石がくずれ、火口湖らしさが残るのは権現池だけになりました。

10月中旬の権現池です。寒そうですね。冬は雪に埋もれてしまいます。

こんなところで、今日の「乗鞍岳よもやま」はおしまいです。

乗鞍スカイラインで畳平まで行かれたことはあっても、その時は登山をするまでには至らなかった方も多いはず。剣ケ峰に登ることに憧れつつ、登山という行動に躊躇されていた方もいるのかもしれません。

これから何回かに分けて、乗鞍岳について語っていきたいと思います。わたしが集めてきた参考資料を引っかき回しながらの行為になりますので、迷文になること必至です。どうかその時はご容赦ください。

まずは乗鞍岳の成り立ちから。

●乗鞍岳は中部山岳国立公園の最南端

中部山岳国立公園は、北は新潟・長野・富山の県境にある白馬連山、そして富山にある剱・立山連峰からそれぞれ南へと連なり、最南端の乗鞍連峰へと至る山岳地帯を言います。そのあいだには槍ケ岳や穂高連峰、笠ケ岳などを擁し、一般の名称は「北アルプス」、あるいは通称「飛騨山脈」と呼ばれています。

●乗鞍岳は複合火山

128万年前に最初の噴火があり、86万年前、32万年前、12万年前、10万年前、4万年前、2万年前と火山活動があったとされ、最後の噴火で現在の山容となったのは約9000年前のことでした。こうして幾度もの噴火活動により、いくつもの峰が形成され、ひとつの大きな連峰を作っています。このように複数の火山でできていることから、乗鞍岳は複合火山であると言われています。

乗鞍の山上湖でかつての噴火口だったと言われているのは「権現池」と「亀ヶ池」です。亀ヶ池の方はまわりの岩石がくずれ、火口湖らしさが残るのは権現池だけになりました。

10月中旬の権現池です。寒そうですね。冬は雪に埋もれてしまいます。

こんなところで、今日の「乗鞍岳よもやま」はおしまいです。

2008年07月05日

一眼レフ携帯術

術というほど大した方法ではないのですが・・・。

写真を撮ることが登山の目的でもあるわたしにとって、さまざまな被写体に対応できる一眼レフを持参することは重要なことです。最初はコンパクトデジカメを利用していましたが、現像してみるとがっかりすることが多かったからです。

しかし一眼レフカメラを持参する際にはカメラ専用ザックに三脚という、登山をするには重すぎる装備がわたしにとっては問題でした。

まず三脚をいちいちセットするのは時間の余裕を無くすことになるので、できるだけ持っていかない。泊まりがけで朝焼けなどを撮る計画がある時は、軽量のものをザックに付けていき行動中は使わないこととしました。

そして一眼レフカメラは、雨天の時以外はいつでも撮影できるようにしておきたかったのです。

そこで見つけたのは、写真のようにウエストベルトに固定して使うカメラバッグでした。

一眼レフカメラを首にかけ、このバックにすっぽりと収めるのです。カメラの重みが首に集中しない上、ぶらぶらしないので歩く時の邪魔にならないメリットがありました。

撮りたくなったらさっと取り出し、撮り終わったらさっと収める。基本的に交換レンズは持たず、広角でズーム倍率の高い標準レンズだけ使用しカメラに付けたままにしておきます(ゴミがレンズ交換の時に内部に入ることがありますので)。

今使っているのはニコンD80、レンズはニコン標準(18〜135mm)です。

個人的にはいい方法だと思っているのですが。

写真を撮ることが登山の目的でもあるわたしにとって、さまざまな被写体に対応できる一眼レフを持参することは重要なことです。最初はコンパクトデジカメを利用していましたが、現像してみるとがっかりすることが多かったからです。

しかし一眼レフカメラを持参する際にはカメラ専用ザックに三脚という、登山をするには重すぎる装備がわたしにとっては問題でした。

まず三脚をいちいちセットするのは時間の余裕を無くすことになるので、できるだけ持っていかない。泊まりがけで朝焼けなどを撮る計画がある時は、軽量のものをザックに付けていき行動中は使わないこととしました。

そして一眼レフカメラは、雨天の時以外はいつでも撮影できるようにしておきたかったのです。

そこで見つけたのは、写真のようにウエストベルトに固定して使うカメラバッグでした。

一眼レフカメラを首にかけ、このバックにすっぽりと収めるのです。カメラの重みが首に集中しない上、ぶらぶらしないので歩く時の邪魔にならないメリットがありました。

撮りたくなったらさっと取り出し、撮り終わったらさっと収める。基本的に交換レンズは持たず、広角でズーム倍率の高い標準レンズだけ使用しカメラに付けたままにしておきます(ゴミがレンズ交換の時に内部に入ることがありますので)。

今使っているのはニコンD80、レンズはニコン標準(18〜135mm)です。

個人的にはいい方法だと思っているのですが。

2008年06月29日

観天望気のススメ

「観天望気」とはなんぞや? と思われた方も多いでしょう。

山を始めてから、関心のなかった天気予報について気にし始めました。しかしながら勉強し始めてみるとなかなか難しく、気象予報士に(なるつもりはないですが)なるのは大変だということが分りました。

そこで「観天望気」です。天気予報と合わせ、雲の様子を見て、今いる場所の今後の天気変化を予想するのです。

雲にはたくさんの種類がありますが、その位置「上層雲」「中層雲」「下層雲」で大きく区別できます。上層雲には巻雲(すじ雲)や巻積雲(うろこ雲)などがあり、これらの雲があるときはおおむね天気は安定しています。中層雲には高層雲(空いっぱいに薄明るく広がる雲)や乱層雲(いわゆる雨雲)があり、天候が下り坂か、しとしとと長雨が降り始める兆候です。

下層雲はかたまりになった雲が多く、上空を漂い雨を降らせることのないものと、積乱雲(雷雲)のように大雨と雷をともなう危険なものがあります。

梅雨時の天気予報は当たる確率が他の季節にくらべて低いそうです。そのため、登山には困った季節です。安全に山を楽しむため、「観天望気」が役立つ時があるかもしれません。

ちなみに豆知識をひとつ。飛行機雲がすぐに消えない時は、天気が下り坂になる。これ、れっきとした科学的予報です。

山を始めてから、関心のなかった天気予報について気にし始めました。しかしながら勉強し始めてみるとなかなか難しく、気象予報士に(なるつもりはないですが)なるのは大変だということが分りました。

そこで「観天望気」です。天気予報と合わせ、雲の様子を見て、今いる場所の今後の天気変化を予想するのです。

雲にはたくさんの種類がありますが、その位置「上層雲」「中層雲」「下層雲」で大きく区別できます。上層雲には巻雲(すじ雲)や巻積雲(うろこ雲)などがあり、これらの雲があるときはおおむね天気は安定しています。中層雲には高層雲(空いっぱいに薄明るく広がる雲)や乱層雲(いわゆる雨雲)があり、天候が下り坂か、しとしとと長雨が降り始める兆候です。

下層雲はかたまりになった雲が多く、上空を漂い雨を降らせることのないものと、積乱雲(雷雲)のように大雨と雷をともなう危険なものがあります。

梅雨時の天気予報は当たる確率が他の季節にくらべて低いそうです。そのため、登山には困った季節です。安全に山を楽しむため、「観天望気」が役立つ時があるかもしれません。

ちなみに豆知識をひとつ。飛行機雲がすぐに消えない時は、天気が下り坂になる。これ、れっきとした科学的予報です。

2008年06月28日

役目を終えた原山スキー場

原山スキー場が来期からのリフト運行を終了するとの報道がありました。これで実質的にスキー場としての役目を終えることになるのでしょう。

自身小学生の頃から親しんできた場所ですから、やはり残念です。しかし原山にスキーをしに行かなくなって久しいのも事実です。雪の少ない年が続いてきたことも影響があるかもしれません。

原山といえば、知る人ぞ知る登山コースです。松倉山の遊歩道が一般的なのにくらべ、こちらはあまり知られていません。

ゲレンデ脇にある桜の遊歩道をたどり、貯水池をへて原山の頂上へと登って行きます。急登を高山市街を望むベンチにたどりついたら、ゆるやかな稜線をしばらく歩き松倉山へと入っていきます。

お地蔵さんが鎮座する岩を過ぎ、尾根道を下っていけば、松倉観音の裏に出ます。この辺りに来ると、巨石がごろごろ。松倉城趾の石垣はここから運んできたのかもしれませんね。

松倉山は見晴らしの良い場所がいくつかあり、松倉城趾はその代表的な場所。

本丸からの展望とは別に、三の丸付近からは御嶽が望めます。

原山は自然公園としての整備が予定されているようです。その際はぜひ登山道としての魅力を活かして欲しいと思います。

自身小学生の頃から親しんできた場所ですから、やはり残念です。しかし原山にスキーをしに行かなくなって久しいのも事実です。雪の少ない年が続いてきたことも影響があるかもしれません。

原山といえば、知る人ぞ知る登山コースです。松倉山の遊歩道が一般的なのにくらべ、こちらはあまり知られていません。

ゲレンデ脇にある桜の遊歩道をたどり、貯水池をへて原山の頂上へと登って行きます。急登を高山市街を望むベンチにたどりついたら、ゆるやかな稜線をしばらく歩き松倉山へと入っていきます。

お地蔵さんが鎮座する岩を過ぎ、尾根道を下っていけば、松倉観音の裏に出ます。この辺りに来ると、巨石がごろごろ。松倉城趾の石垣はここから運んできたのかもしれませんね。

松倉山は見晴らしの良い場所がいくつかあり、松倉城趾はその代表的な場所。

本丸からの展望とは別に、三の丸付近からは御嶽が望めます。

原山は自然公園としての整備が予定されているようです。その際はぜひ登山道としての魅力を活かして欲しいと思います。

2008年06月21日

明日のために早起き

明日は霧ヶ峰に行くので、前日から早起きしてみました。

4時半ですが、外はもう明るいです。・・・この時間はもう家を出なくてはなりません。眠いです。

夏山の時期となり、これからは早起きの日が増えてきます。

霧ヶ峰のトレッキングレポートを見てみると

コースの標高差は少ないらしいです。気持ち良く歩けそう。

八島湿原は本州最南端の高層湿原だとか。日本国内では屋久島が最南端らしい。

ついでに高層湿原とは何かというと

「泥炭が多量に蓄積されて周囲よりも高くなったために地下水では涵養されず、雨水のみで維持されている貧栄養な湿原を指す」(EICネット:環境用語集)

つまり標高の高い所にある湿原かと勘違いしますが、そうではないのですね。

湿原は低層〜中層〜高層と変化し、高層湿原はいつかは硬い土壌になってしまいます。

湿原にはさまざまな貴重種の植物が生育していますので、そうなることを防ぐ必要があるのです。

朝から勉強してしまいました。

4時半ですが、外はもう明るいです。・・・この時間はもう家を出なくてはなりません。眠いです。

夏山の時期となり、これからは早起きの日が増えてきます。

霧ヶ峰のトレッキングレポートを見てみると

コースの標高差は少ないらしいです。気持ち良く歩けそう。

八島湿原は本州最南端の高層湿原だとか。日本国内では屋久島が最南端らしい。

ついでに高層湿原とは何かというと

「泥炭が多量に蓄積されて周囲よりも高くなったために地下水では涵養されず、雨水のみで維持されている貧栄養な湿原を指す」(EICネット:環境用語集)

つまり標高の高い所にある湿原かと勘違いしますが、そうではないのですね。

湿原は低層〜中層〜高層と変化し、高層湿原はいつかは硬い土壌になってしまいます。

湿原にはさまざまな貴重種の植物が生育していますので、そうなることを防ぐ必要があるのです。

朝から勉強してしまいました。

2008年06月20日

霧ヶ峰に行きます

私事ですが、今度の日曜日は霧ヶ峰にでかけます。

高山グリーンツアーでお世話になっている「KONG」さんと「飛騨山岳会」共催の健康登山教室です。

今回の教室のテーマは「高原に咲く花々を楽しむ」。

朝の5時に集合し、バスに揺られて8時半に八島高原に到着。車山(標高1925m)をめざしますが、天候によりコースが替わるかもしれません。

霧ヶ峰は個人的には何度か車で通過したことがありますが、トレッキングは始めてです。八ケ岳の国定公園を走るビーナスラインを通過した際に八島ヶ原湿原を目にして、いつか歩いてみようと思っていました。

地図を開いてみると・・・霧ヶ峰のある地域の緯度は、高山のそれとほとんど変わりませんね!?

松本市より南にあるので勘違いしていました。

車山の標高も飛騨で言うと、乗鞍に近い丸黒山(1956m)とほぼいっしょです。

そんなことが分ると、意外と大変なのかもと思います。

しかし車山頂上直下までビーナスラインが通っているので、なんだか登山のイメージとは程遠く感じます。

でも、森が深い飛騨の山とは違うおもしろさがありそうですね。

ツアー企画のヒントになる、かな。

最後は白樺湖温泉が待ってるし・・・(これが本音)。

いっぱい写真を撮ってこようと思います。

後は天気か・・・。22日の予報は

高山グリーンツアーでお世話になっている「KONG」さんと「飛騨山岳会」共催の健康登山教室です。

今回の教室のテーマは「高原に咲く花々を楽しむ」。

朝の5時に集合し、バスに揺られて8時半に八島高原に到着。車山(標高1925m)をめざしますが、天候によりコースが替わるかもしれません。

霧ヶ峰は個人的には何度か車で通過したことがありますが、トレッキングは始めてです。八ケ岳の国定公園を走るビーナスラインを通過した際に八島ヶ原湿原を目にして、いつか歩いてみようと思っていました。

地図を開いてみると・・・霧ヶ峰のある地域の緯度は、高山のそれとほとんど変わりませんね!?

松本市より南にあるので勘違いしていました。

車山の標高も飛騨で言うと、乗鞍に近い丸黒山(1956m)とほぼいっしょです。

そんなことが分ると、意外と大変なのかもと思います。

しかし車山頂上直下までビーナスラインが通っているので、なんだか登山のイメージとは程遠く感じます。

でも、森が深い飛騨の山とは違うおもしろさがありそうですね。

ツアー企画のヒントになる、かな。

最後は白樺湖温泉が待ってるし・・・(これが本音)。

いっぱい写真を撮ってこようと思います。

後は天気か・・・。22日の予報は

2008年06月19日

登山の三種の神器〜わたしの失敗

本気で登山を始めた頃には、今では自分でも信じられないような失敗をたくさんしていました。

山歩きにおける三種の神器があります。

それは「シューズ」「ザック」「レインウエア」の3つです(「山の雑学ドリル」山と渓谷社刊)。

いずれも登山においては時に命に関わることがあります。むろん水分・食料、衣服なども重要ですが、それらは登山でなくても重要ということではずされています。

シューズは登山をする以前から持っていました。いわゆるトレッキングシューズで、手入れもほとんどしないで、泥を落とすくらいのことで済ましていました。

それが登山を始めて1年も経たない頃、靴底がバカッとはがれたのです。

最近は少なくなりましたが、以前は靴底のラバーと本体をくっつけていたのがウレタン素材でした。このウレタンが劣化してくると、前ぶれもなく(いや手入れをしていれば気がついたのでしょうが)パンくずのように崩れてくるのです。

幸い登山の準備段階で起こったのでよかったのですが、ある人は登山の最中に見舞われたそうです。この方は応急処置をして事無きをえましたが、もしこの時岩場にでもとりついていたら命の危険にさらされていたことでしょう。

ザックは日帰り(20〜25L)か、山小屋泊(30〜40L)か、テント泊(40L以上)か、さらに何泊するかによってサイズが変わってきます。

普段は日帰りが中心なので、小型のザックにできるだけ少ない荷物を詰めていくことにしています。このあたりは初心者でも考えます。実際に登山をしてみて分ったのは、ザックが密着した背中に大量の汗をかいてしまうことでした。

夏場は当然ですが、寒い季節になっても登山という行為は汗が出るのでした。夏でも休憩中に汗が冷たくなり体が震えることさえあります。

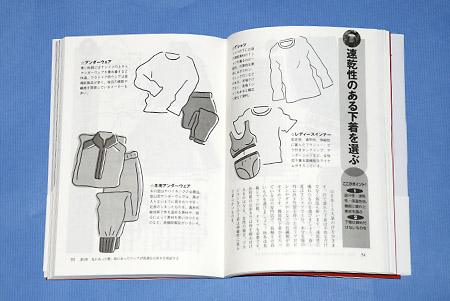

始めたばかりの頃は無知で、吸水性があっても乾きにくい綿の衣服を着ていたため、余計に汗に悩まされました。今では吸湿速乾素材の衣類を着ることは登山者の常識ですが、自己流で長く登山を続けていた人は、氷点下10度以下の真冬の山で着替えをしていたそうです。

衣類と同様にザックも背中の通気性が良いものを選ぶことが必要です。

レインウエアは使わないで終わることもあります。それでも三種の神器と言われるのは、登山がリスクマネジメントの必要なスポーツだからです。

高い山は低地に較べ天候の変わりやすい環境にあります。平地に吹く風が山にぶつかると上昇気流となって山の斜面を上がっていきます。これは低気圧の特性と同じです。湿った空気が上昇すると山には霧や雲が発生し、天候が崩れやすくなるのです。天気予報は平地に対して出されるもので、晴れの天気予報でも条件次第で山は雨になることがあります。だから登山にレインウエアは必需品なのです。

雨具で失敗したことといえば、雨は防げたのに汗で中がびっしょりになったことでしょうか。ゴアテックスのような透湿防水性能のある素材でできた雨具を着ていても多少起こることですから、そうでない雨具を着るのは不快きわまりない状態です。

登山を趣味にしている方なら、わたしの失敗も身に覚えがあるのではないでしょうか。スポーツを始める際「格好から始める」ということがあります。登山は歩くというシンプルなスポーツですが、この三種だけは格好から始めても良いのかもしれません。

山歩きにおける三種の神器があります。

それは「シューズ」「ザック」「レインウエア」の3つです(「山の雑学ドリル」山と渓谷社刊)。

いずれも登山においては時に命に関わることがあります。むろん水分・食料、衣服なども重要ですが、それらは登山でなくても重要ということではずされています。

シューズは登山をする以前から持っていました。いわゆるトレッキングシューズで、手入れもほとんどしないで、泥を落とすくらいのことで済ましていました。

それが登山を始めて1年も経たない頃、靴底がバカッとはがれたのです。

最近は少なくなりましたが、以前は靴底のラバーと本体をくっつけていたのがウレタン素材でした。このウレタンが劣化してくると、前ぶれもなく(いや手入れをしていれば気がついたのでしょうが)パンくずのように崩れてくるのです。

幸い登山の準備段階で起こったのでよかったのですが、ある人は登山の最中に見舞われたそうです。この方は応急処置をして事無きをえましたが、もしこの時岩場にでもとりついていたら命の危険にさらされていたことでしょう。

ザックは日帰り(20〜25L)か、山小屋泊(30〜40L)か、テント泊(40L以上)か、さらに何泊するかによってサイズが変わってきます。

普段は日帰りが中心なので、小型のザックにできるだけ少ない荷物を詰めていくことにしています。このあたりは初心者でも考えます。実際に登山をしてみて分ったのは、ザックが密着した背中に大量の汗をかいてしまうことでした。

夏場は当然ですが、寒い季節になっても登山という行為は汗が出るのでした。夏でも休憩中に汗が冷たくなり体が震えることさえあります。

始めたばかりの頃は無知で、吸水性があっても乾きにくい綿の衣服を着ていたため、余計に汗に悩まされました。今では吸湿速乾素材の衣類を着ることは登山者の常識ですが、自己流で長く登山を続けていた人は、氷点下10度以下の真冬の山で着替えをしていたそうです。

衣類と同様にザックも背中の通気性が良いものを選ぶことが必要です。

レインウエアは使わないで終わることもあります。それでも三種の神器と言われるのは、登山がリスクマネジメントの必要なスポーツだからです。

高い山は低地に較べ天候の変わりやすい環境にあります。平地に吹く風が山にぶつかると上昇気流となって山の斜面を上がっていきます。これは低気圧の特性と同じです。湿った空気が上昇すると山には霧や雲が発生し、天候が崩れやすくなるのです。天気予報は平地に対して出されるもので、晴れの天気予報でも条件次第で山は雨になることがあります。だから登山にレインウエアは必需品なのです。

雨具で失敗したことといえば、雨は防げたのに汗で中がびっしょりになったことでしょうか。ゴアテックスのような透湿防水性能のある素材でできた雨具を着ていても多少起こることですから、そうでない雨具を着るのは不快きわまりない状態です。

登山を趣味にしている方なら、わたしの失敗も身に覚えがあるのではないでしょうか。スポーツを始める際「格好から始める」ということがあります。登山は歩くというシンプルなスポーツですが、この三種だけは格好から始めても良いのかもしれません。